気象庁は、ある地域・ある季節において概ね30年に1度以下の頻度で発生する気象を異常気象と定義しています。「30年に1度」という数字は定義によって違いますが、要するに異常気象とは珍しい気象のことです (詳しくはこちらの記事も参照)。「異常」と聞くと、あってはいけないことのように感じるかもしれませんが、そういうことではありません。

気候は人類が排出する二酸化炭素などによって変化するだけでなく、気候システムに内在するプロセスによって自発的に揺らぎます。これを気候の自然変動と呼びます。毎年同じ日に梅雨明けはしませんし、毎年同じ数の台風が日本にやってくるわけではありません。このような揺らぎの中には長期的に見れば人類が引き起こしている変化の影響も含まれる可能性がありますが、例えば去年と今年の違いは、主に自然変動がもたらしたと考えられます。

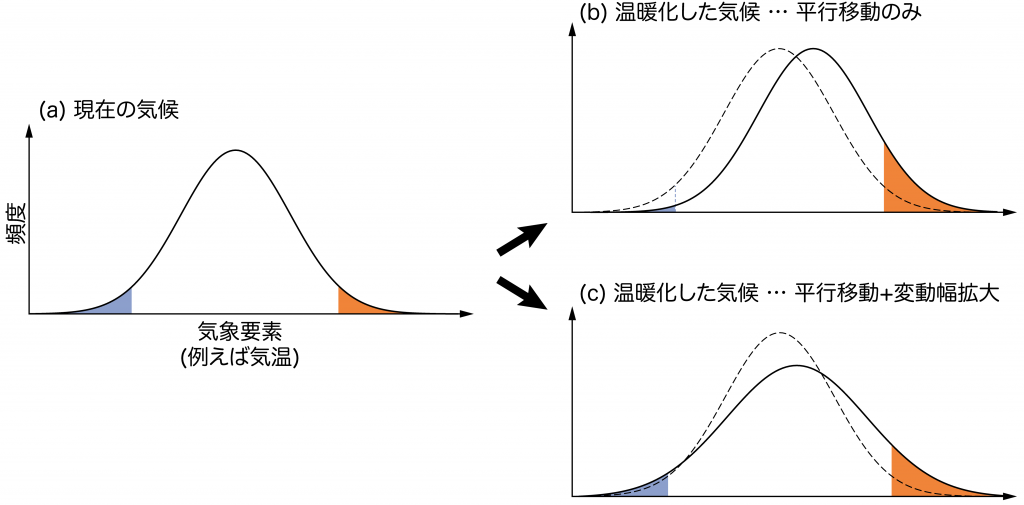

このような自然変動があるため、気温や降水量などの気象要素は、地球が温暖化していなかったとしても揺らぎ、その頻度分布は幅を持ちます (下図の(a)の状態)。この変動幅の中で、頻度分布の両端にあたる、平均値から著しく離れた、頻度の低い気象が異常気象です。

では異常気象は地球温暖化とは無関係かというと、そういうわけではないのです。わかり安い例として、上の図の頻度分布の横軸として気温をとった場合を考えましょう。図(a)でいうと、オレンジ色で示した部分が異常高温、青色で示した部分が異常低温に当たります。

温暖化は、まず第一義的には、この頻度分布が平行移動することを意味します (図(b))。その場合、異常高温や異常低温の基準値を変えなければ、異常高温の確率 (=オレンジ色の部分の面積) は飛躍的に増加し、また異常低温の確率 (=青色の部分の面積) は低下します。平均値の変化はわずかでも、極端高温の確率は何倍にも増えるのです。また、異常低温の確率がゼロになるわけではないことにも注意して下さい。温暖化しても異常低温は起こり得るのです。

さらに一歩踏み込んで、頻度分布の平行移動に加え、自然変動が温暖化に伴って増幅する (つまり、変動の幅が拡大する) 場合を示したのが図(c)です。本当にこのような拡大が起こるかどうかは、地域や季節によって違い、反対に変動幅が縮小する場合もあるかもしれません。図はあくまで一例と考えて下さい。もしこのような変動増幅が起これば、異常高温の確率が上昇するだけでなく、異常低温の確率も下がりません。

上に示したのは、気温を例に、2つのわかりやすいケースを考えたものです。気温以外にも、降水量、日照時間、風速など様々な気象要素がありますし、また降水にしても、月平均降水量と、数時間の大雨の頻度とでは違った指標になります。またそれぞれの気象要素について、地域や季節によって起こる変化は異なるでしょう。当研究室は、温暖化と異常気象の関係とそのメカニズムの解明に、データ解析やコンピューターシミュレーションを通じて取り組んでいます。